みなさまに心の安らぎをご提供できる「かかりつけ動物病院」を目指しています。茨木市のハリマウ動物病院

大阪府茨木市中津町17-35(地図)

ごはんを食べたあとにフラつく猫ちゃんの話【迷走神経反射かも?】

カテゴリ : 循環器

「ごはんを食べだしてしばらくするとふらつくんです。ささえていないと倒れてしまうくらいの感じです。」

ある日、そんなご相談を受けました。

「えっ、そんなことあるのかな。何かあったかな。」

そう思いながら、飼い主さんが持参された動画を見てみると……まさにおっしゃっていた通りのことが起こっていました。

体の状態を調べてみることに

正直そのときは「いったい何なんだろう」と思いながらも、まずは検査をして今の体の状態を確認しましょうとお話しました。

というのも、この猫ちゃんには持病として「拘束型心筋症」と「甲状腺機能亢進症」があったからです。

このふたつの病気、どちらも「心臓がドキドキしやすくなる」特徴があります。

心臓が過剰に働くと、ふらつきや失神の原因になることがあるんですが、それがうまくコントロールできていないのかなと思ったんです。

でも、「なぜごはんのときにだけ?」という疑問は残りました。

迷走神経反射?と思い至るまで

検査日までの間、いろいろと考えていた中で「ひょっとして、迷走神経反射(めいそうしんけいはんしゃ)かも?」と気づきました。

ごはんを食べると、食べ物が喉を通ったり胃が広がったりすることで「迷走神経」という神経が刺激されます。

すると、体はリラックスモードに入ります。

この反応は、健康な体にとってはすごく自然で有益なことです。

エネルギーを効率よく吸収するために、体が無理をしないようにしてくれているんですね。

でも、この猫ちゃんはすでに「心臓を落ち着かせるお薬」を2種類のんでいました。

そこに迷走神経反射が加わると、心臓の動きが抑えられすぎてしまったのかもしれません。

お薬を調整してみると…

検査の結果、持病の心筋症や甲状腺の状態はちゃんとコントロールできていました。

やっぱり今回のふらつきは「迷走神経反射」の影響が強かったと考えられます。

そこで、お薬のうちのひとつをいったん中止してみました。

すると――

ごはんを食べたあとにふらつく様子は、ほぼ見られなくなったんです。

おわりに:ちょっと不思議な「食後のふらつき」

「ごはんのあとにフラつく」という少し不思議なご相談から始まった今回のケース。

迷走神経反射自体は健康な体にも起こるものですが、持病やお薬の影響が重なると、ちょっとしたことで体のバランスが崩れることもあります。

2025-05-14 06:00:00

初めての血圧測定で見えたこと

カテゴリ : 循環器

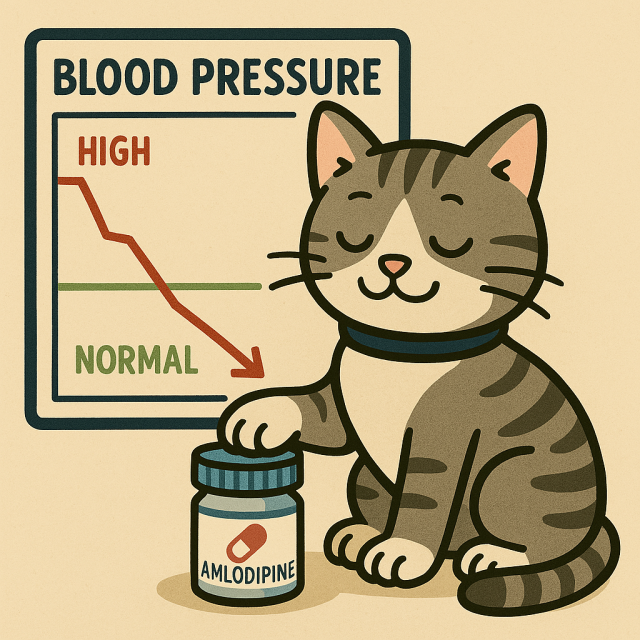

慢性腎臓病の猫ちゃんを診ている中で、初めての血圧測定で著しい高血圧症が見つかった子がいました。

猫ちゃんの正常な血圧は、一般的に140mmHg以下とされており、160mmHgを超えると治療の検討が必要になってきます。

この子は初回測定で200mmHg超え。何度測ってもほとんど変わらず、びっくりしました。

もちろん、猫ちゃんは緊張や動きで実際より高めに出やすいので、そこから10〜20くらい差し引いて考えることも多いです。

それでも180mmHg前後と見積もられ、「高いことは間違いない」と判断しました。

数日かけて慎重に判断

1日の測定だけで「高血圧症」と決めるのは避けたいので、何日かに分けて繰り返し測定しました。

その結果、毎回やはり高値が続いていたため、この子には高血圧症と診断し、治療を開始することにしました。

最初に使ったのはテルミサルタン

猫ちゃんの高血圧治療薬には、

- アムロジピン(Ca²⁺拮抗薬)

- テルミサルタン(ARB系)

の2種類がよく使われます(場合により併用もあり)。

この子のオーナー様が「液状のお薬がいい」とご希望されたため、テルミサルタンを選びました。

※アムロジピンは日本では錠剤しか入手できません。

一時的な改善と再上昇

テルミサルタンを開始してから1週間ほどで、血圧は170〜180mmHg台に。

数値としてはまだ高めですが、以前の200台からは改善が見られたので、そのまま継続。

しばらくは160台で安定していましたが、徐々に再び上昇してきました。

アムロジピンへの切り替えを決断

この子は比較的おとなしく血圧測定に協力的なので、数値は信頼できるものでした。

再び180〜190台が続いたため、オーナー様にアムロジピンへの切り替えを提案しました。

実は、アムロジピンは猫の高血圧における第一選択薬ともされており、特に180mmHgを超えるような場合に有効性が高いとされています。

| 薬剤名 |

主な作用 | 血圧への影響 |

| テルミサルタン | アンギオテンシンⅡをブロックして、腎臓の血管を先に拡張 → 全身の血圧をゆるやかに低下させる | 間接的・ゆるやか |

| アムロジピン | カルシウムが血管の筋肉に入るのをブロック → 血管の収縮を防いで広げる | 直接的・強力 |

※VASDILATION(血管拡張)

血圧が140台まで改善

アムロジピンへ切り替えてしばらく経ったころ、再度測定すると血圧が140台に!

ようやく正常範囲に近づきつつあることが確認できました。

まとめ

猫ちゃんの血圧は、一度測っただけでは判断できないことが多く、繰り返し測定しながら慎重に診ていく必要があります。

また、お薬にもそれぞれ得意な場面・働き方があり、その子に合わせた選択が大切になります。

「うちの子も血圧測った方がいいのかな?」と気になる方は、ぜひ一度ご相談くださいね。

2025-05-07 07:00:00

高齢の猫ちゃんにワクチンは必要?──抗体価検査という選択肢

カテゴリ : 感染症・予防

うちの猫、もう年ですけどワクチンって本当に必要ですか?

そんなご相談をよく受けます。

そんな時にご提案しているのが、ワクチン抗体価検査という方法です。

ワクチンの“備え”が残っているかを調べる検査

抗体というのは、猫ちゃんがワクチン接種によって手に入れた“病気に対する備え”のようなものです。

この抗体がまだ十分に体に残っているかどうかを確認できるのが「抗体価検査」なんですね。

備えがしっかり残っていれば、「今回はワクチンの接種は見送りましょう」と判断することもできます。

検査の前に知っておきたい“免疫”の3つの仕組み

少しだけ難しい話になりますが、ワクチンと関わる免疫の仕組みをざっくり3つに分けてご紹介しておきますね。

① 液性免疫(えきせいめんえき)

血液やリンパ液の中に溶け込んだ抗体(主にIgG)が病原体をやっつける仕組み。

→ ワクチンで得られる代表的な免疫です。

② 細胞性免疫(さいぼうせいめんえき)

T細胞と呼ばれる細胞が、病原体そのものを記憶し、再び出会ったときに直接戦ってくれます。

③ 局所免疫(きょくしょめんえき)

鼻や目、口、腸などの粘膜表面で働く免疫。IgAという抗体が関わります。

→ ワクチンでは増やしにくく、過去に自然に病原体に触れた経験によって備わることが多いです。

抗体価検査でわかること

「3種混合ワクチンの抗体価検査」では、以下のウイルスに対するIgG抗体の量がわかります。

- 猫パルボウイルス(FPV)

- 猫カリシウイルス(FCV)

- 猫ヘルペスウイルス(FHV)

なぜ猫パルボだけ注目するの?

実は、猫カリシや猫ヘルペスに対しては、液性免疫だけでは十分に防御できません。

これらのウイルスに対しては、細胞性免疫や局所免疫の働きがとても重要とされていて、

抗体価(IgG)が低くても、体の中ではしっかり備えができていることが多いんです。

そのため、抗体価の高低だけで「安心・安心じゃない」とは判断しづらいウイルスなんですね。

では、ワクチンを打つべきか?

よくあるご相談への答えはこのようになります

- 猫パルボの抗体価が高ければ → 接種を見送る選択もあり

- 猫パルボの抗体価が低ければ → ワクチン接種をおすすめします

- カリシやヘルペスが低いだけなら → 生活環境や既往歴をふまえて判断します

まとめ

高齢の猫ちゃんにワクチンが必要かどうか――

それを考えるうえで、抗体価検査はとても有効な手段のひとつです。

猫ちゃんの体に残る“備え”をきちんと確認したうえで、

必要なタイミングだけワクチンを接種してあげる。

そんな選択肢があることを、ぜひ覚えておいてくださいね。

気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

2025-04-30 07:00:00

猫白血病ウイルス(FeLV)ワクチンって必要なの?

カテゴリ : 感染症・予防

今回は、猫白血病ウイルス(FeLV)感染症に対するワクチンについてのお話で

す。

FeLVワクチンがコアワクチンに?

2024年に改訂された**WASAVA(世界小動物獣医師会)**のワクチンガイドラインでは、FeLVワクチンが新たにコアワクチンに加えられました。

コアワクチンとは、「すべての猫ちゃんに接種が推奨されるワクチン」のこと。

従来は、

- 猫パルボウイルス(FPV)

- 猫カリシウイルス(FCV)

- 猫ヘルペスウイルス(FHV)

の3種混合ワクチンが基本でしたが、これに**FeLV(猫白血病ウイルス)**が加わるかたちになりました。

でも、日本ではどうなの?

このガイドラインは**義務ではなく、あくまで「推奨」**の位置づけです。

つまり、「各国・地域の感染状況に応じて、最適な接種プランを考えてくださいね」というスタンスなんですね。

たとえば、少し古いデータにはなりますが、2013年時点の調査では日本はFeLVの好発地域とされていました。

とはいえ、完全に室内で飼われていて、外に出ない子やFeLV陽性の猫と接触しない環境であれば、感染リスクは非常に低いと考えられます。

そういった場合には、従来どおり3種混合ワクチンをコアワクチンとして考えても問題ないと思います。

FeLVワクチンはどうやって打つの?

FeLVワクチンは、以前は単独でも接種できましたが、現在は「4種混合」または「5種混合」ワクチンとしての形でしか入手できません。

- 4種混合:3種混合+FeLV

- 5種混合:3種混合+FeLV+クラミジア

初年度の接種スケジュール(FeLVワクチンを含む場合)

- 生後8週齢:4種または5種混合ワクチン

- 12週齢:4種または5種混合ワクチン(初年度ブースター)

- 以後は:年1回の追加接種が推奨されています。

外に出る猫ちゃんの場合は?

最近は「うちの子、外にも出します」という飼い主さんは減りましたが、

外出の可能性がある子猫を保護した場合など、FeLVの予防が必要なケースでは、

以下のようなスケジュールが一つの目安になります。

| 接種時期 | 内容(ワクチン) |

| 生後8週齢 | 4種 or 5種混合 |

| 生後12週齢 | 4種 or 5種混合 |

| 生後16週齢 | 3種混合 |

| 生後26週齢(約6か月半) | 3種混合 |

| 12週齢から1年後 | 4種 or 5種混合 |

| 以後毎年 | 4種 or 5種混合 |

これは、

- FeLVワクチンは初年度に2回接種

- 3種混合ワクチンは16週・26週でのブースター接種が推奨

ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、これはあくまで一例に過ぎません。

猫ちゃんのライフスタイルや環境に合わせて、無理のないスケジュールを一緒に考えていければと思います。

ご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。

2025-04-23 07:00:00

子猫のワクチン接種スケジュール|感受性の窓を考慮した最新ガイドライン解説

カテゴリ : 感染症・予防

今回は、先週お話しした「感受性の窓」と関係の深い、子猫のワクチン接種スケジュールについてご紹介します。

2024年に改訂された**WASAVA(世界小動物獣医師会)**のガイドラインでは、子猫のワクチン接種時期の見直しが行われ、「感受性の窓」に関する記述がこれまで以上に強調されるようになりました。

感受性の窓ってなに?

「感受性の窓」とは、ワクチンを接種しても、十分な効果が得られにくい期間のこと。子猫はお母さん猫からもらった抗体によって、ワクチンの効果が阻害されてしまう場合があります。

このため、適切なタイミングでの接種がとても重要になります。

子猫のワクチンプログラムはこう変わった

新しいガイドラインでは、以下のスケジュールが推奨されています:- 6〜8週齢で初回接種

- その後は4週間ごとに接種

- 16週齢以降で初期ワクチンプログラムを終了

当院の考え方と実際のスケジュール

たとえば…「この子、母乳をあまり飲めていなかったみたいだから、抗体も少なかったかも」と判断される猫ちゃんの場合には、

- 6週齢

- 10週齢

- 14週齢

- 18週齢(仕上げ)

ただ、これだと少し接種回数が多く、飼い主さまのご負担も増えるため、当院では次のようなシンプルな3回スケジュールを基本としています:

- 8週齢

- 12週齢

- 16週齢

次の接種はいつ?

従来は「完全室内飼いなら3年後」「外に出るなら1年後」としていましたが、現在は26週齢(約6か月半)での追加接種をおすすめしています。その理由は:

- 一部の猫ちゃんでは「感受性の窓」が24週齢ごろまで続くことがある

- 抗体がしっかりついていても、その効果をさらに押し上げる**「ブースター接種」**として有効

そのあとはどうする?

WASAVAの最新ガイドラインでは、- 26週齢で追加接種

- その1年後に再接種

- 以降は3年ごとに接種

ただし、当院では26週齢の時点で十分な効果が確認できた猫ちゃんについては、次の接種を3年後としています。

室内猫ちゃん向け|当院おすすめのワクチンスケジュール

| 年齢 | 接種内容 |

|---|---|

| 8週齢 | 初回接種 |

| 12週齢 | 2回目 |

| 16週齢 | 3回目(初期プログラム完了) |

| 26週齢 | 押し上げ接種(ブースター) |

このスケジュールは目安です。生活環境や猫ちゃんの状態に合わせて最適なプランをご提案します。

接種間隔が「4週間」なのはなぜ?

ワクチンは3〜4週間おきの接種がもっとも効果的とされています。当院では、わかりやすく継続しやすい4週間間隔を基本としています。

また、「8週齢」といった場合は、生後56〜62日目の1週間の範囲を指すのが一般的です。

次回は…

「FeLV(猫白血病)ワクチン」についてお話しする予定です。猫ちゃんの健康を守るためにも、引き続きご参考いただければ嬉しいです。

2025-04-16 06:00:00

診療時間

予約診療

要予約。

まずはお電話下さい。

▼月・火・木・金

昼12:30~夕16:30

※当日の午前中までのお電話にて予約可能です。

▼水曜日

8:00~10:00

※前日までのお電話にて予約可能です。

| ▼月・火・木・金 | |

|---|---|

| 早朝 | 6:00~8:30 |

| 午前 | 9:30~12:30 |

| 予約診療※のみ 12:30~16:30 |

|

| 午後 | 16:30~19:30 |

| ※当日の午前中までのお電話にて予約可能 | |

| ▼水曜日 | |

| 予約診療※のみ 8:00~10:00 |

|

| ※前日までのお電話にて予約可能 | |

| ▼土曜日 | |

| 9:30~12:30 | |

| ▼日曜日・祝日 | |

| 午前 | 9:30~12:30 |

| 午後 | 16:30~19:30 |

要予約。

まずはお電話下さい。

▼月・火・木・金

昼12:30~夕16:30

※当日の午前中までのお電話にて予約可能です。

▼水曜日

8:00~10:00

※前日までのお電話にて予約可能です。