ある日、「舌の潰瘍のため痛くて、ごはんが食べられない」とのご相談がありました。

この猫ちゃんは保護猫さんで、FIV(猫エイズ)陽性。警戒心がとても強く、飼い主さんも触れることができません。

普段はケージ内で過ごしており、病院に連れてくるのが非常に難しいとのことで、あらかじめ送っていただいた写真と問診内容だけで診察を行いました。

舌の中央に大きな潰瘍

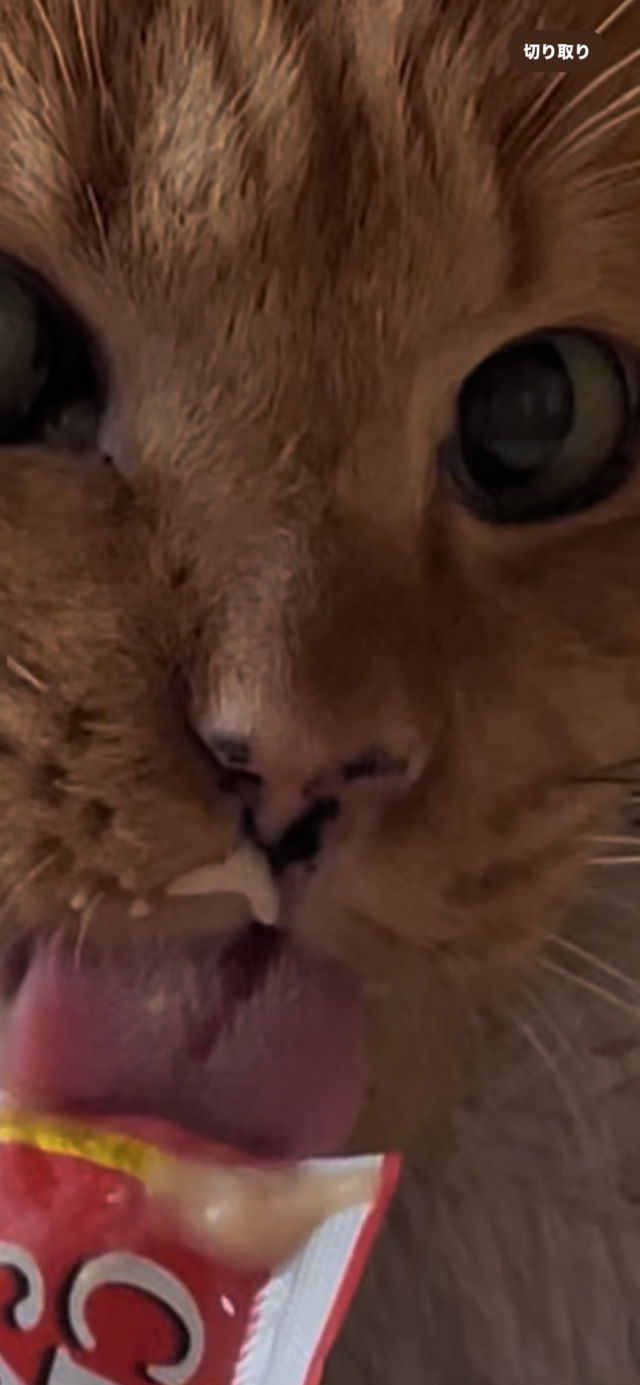

送っていただいた画像には、チュールを何とか舐めている姿が写っていました。

舌の中央にぽっかりと大きな潰瘍ができており、「これは相当痛いはずだ」と思わされました。

私たちも小さな口内炎だけで食事がつらくなるのに、これが舌の真ん中に、しかもこの大きさで……。

猫エイズがもたらす炎症の悪循環

FIV(猫エイズ)は、免疫のバランスを崩してしまうウイルスです。

その結果、細菌に対する防御力が弱まり、同時に「炎症が暴走」してしまうことがあります。

歯肉炎や口内炎、舌潰瘍が慢性化してしまい、「治らない」「痛い」「食べられない」という悪循環に陥ることがあります。

治療の目的は「痛みを和らげること」

歯肉炎や口内炎であれば抜歯が治療法になることもありますが、舌の潰瘍にはあてはまりません。

そこで治療の目的は、「潰瘍を治すこと」ではなく、「痛みを和らげ、少しでもごはんが食べられるようにすること」になります。

最初の処方:ステロイド(プレドニゾロン)

まずは、炎症を抑える目的で**ステロイド(プレドニゾロン)**の内服薬を処方しました。

これによって炎症にともなう腫れや痛みがやわらぎ、チュールを中心に“なんとか”食べてくれる日が増えてきました。

再び食べなくなった猫ちゃんに:ブプレノルフィンの処方

しかし、4か月ほどすると「また食べなくなってきた」とのご連絡が。

そこで、次に処方したのがブプレノルフィンという鎮痛薬です。

痛みの「感じ方」自体を鈍らせるタイプの薬で、脳への痛みの伝達を弱める効果があります。

本来は注射薬ですが、お口の中に行きわたるようにして投与してもらいました。

この方法でも、チュールを中心に“なんとか”食べられるようになりました。

効いたり効かなかったり・・・・・・薬の「波」

ただ、このブプレノルフィンも数か月で効果が薄れてきたようです。

飼い主さんによれば、

- 「今日はプレドが効いてる気がする」

- 「この日はブプレがよく効いたかも」

- 「どっちも効いてない日もある」

これは、日によって炎症の程度や痛みの質が違うため、プレドが効く日、ブプレが効く日があったのかもしれません。

また、ブプレノルフィンには**耐性(効かなくなる時期がくる)**という性質もあるため、波のような効き方になるのも不思議ではありません。

他の選択しと、今後の方針

皮膚に貼るタイプの鎮痛薬(麻薬性)もありますが、触れない性格の猫ちゃんでは使用が難しく、ご家庭での管理にも限界があります。

そのため、**「その時々で効いている方の薬を使う」**という柔軟な対応を、飼い主さんと相談しながら続けています。

「ぱくぱく」は食べられなくても、「なんとか」でもごはんが食べられる日を作ってあげることが何より大切だと思っています。

プレドニゾロンとブプレノルフィンの違い(まとめ)

| 薬剤名 | 主な作用 | 効果が期待できる場面 | 備考 |

| プレドニゾロン | 抗炎症作用(腫れや赤み、熱感、痛みの軽減) | 炎症による痛みや腫れが強いとき | 免疫抑制作用あり。長期使用には注意 |

| ブプレノルフィン | 鎮痛作用(痛みの神経伝達をブロック) | 炎症の有無にかかわらず「痛み」が主な症状のとき | 耐性がつく場合あり |