治療完走の日に

今回ご紹介する猫ちゃんは、シェルター出身で、引き取られてまもなくFIPを発症した子です。

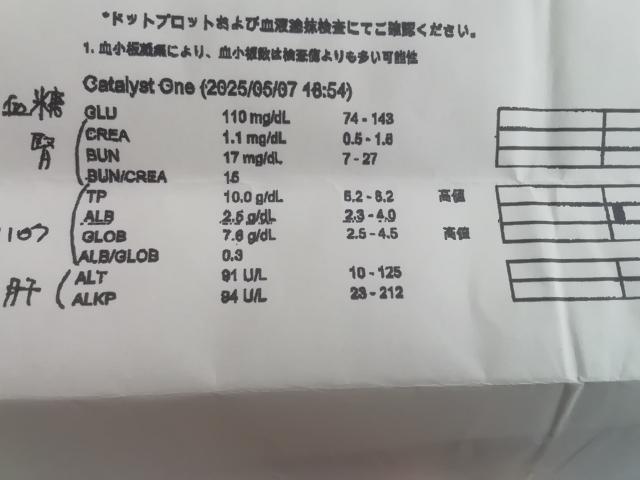

そこから84日間の治療を続け、無事に最終日を迎えることができました。最終日の再診では検査値も安定しており、一区切りを確認できた日でした。

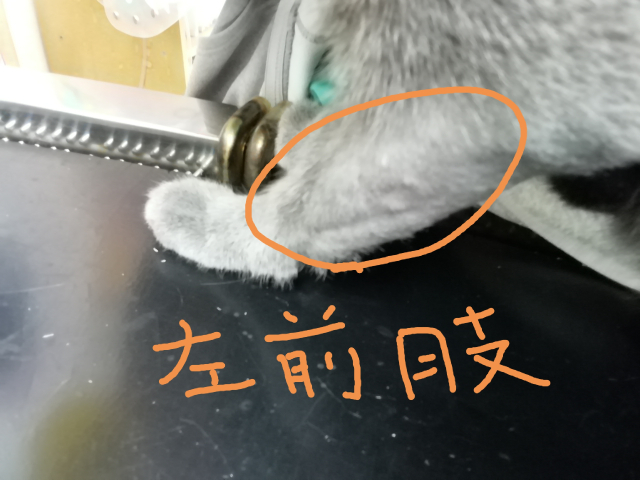

しかしその診察で、両前肢外側および下腹部から大腿内側にかけての外傷性脱毛を見つけました。飼い主さんも気づいておらず、私自身もこれまでの診察で記録していませんでした。

振り返ってみると──

初診時は転院で、すでに一通りの検査が終わっていたため当院ではほぼ問診のみ。

ただ中間日には腹部エコーも実施しています。それにもかかわらず、その時点で脱毛があったのかどうか、私自身の記憶があいまいです。

これは獣医師としての反省点だと感じています。

外傷性脱毛とストレス

外傷性脱毛は、掻痒や痛みを伴う皮膚疾患で見られることもありますが、多くはストレスが背景にある行動(舐め壊しや毛抜き)です。

猫はストレスを感じると、自分の体をなめることで気持ちを落ち着けようとします。

これは正常なセルフケア行動ですが、強いストレスが続くと過剰になり、毛が抜けてしまうほど激しく舐めることがあります。

その結果、今回のようになめやすい箇所に脱毛が生じることがあります。

今回のケースでは「いつからあったのか」が分からないため、2つの可能性を考える必要があります。

もしシェルター時代からあったとすれば、そこで強いストレスを受けており、それがFIP発症の誘因になった可能性も考えられます。

もし引き取られてから始まったものであれば、現在の生活環境にストレス因子があるかもしれません。

実際、引き取り先には元気なお子さんがおり、猫ちゃんを驚かせてしまう場面もあるようでした。

であるなら、これからの生活環境を一度見直していただく必要があります。

なぜなら、ストレスはFIPを再発させてしまうかもしれないからです。

まとめ

FIP治療のゴールは「投薬をやめられること」ではありません。

“再発なく穏やかに暮らせること”こそが本当のゴールです。

今回、最終日の再診で外傷性脱毛に気づいたことは、治療を完走したからこそ見えてきた新しい課題でした。

ストレスとFIPの関係を踏まえ、これからの生活環境を整えていくことが、この子の未来を守るために欠かせないと感じています。