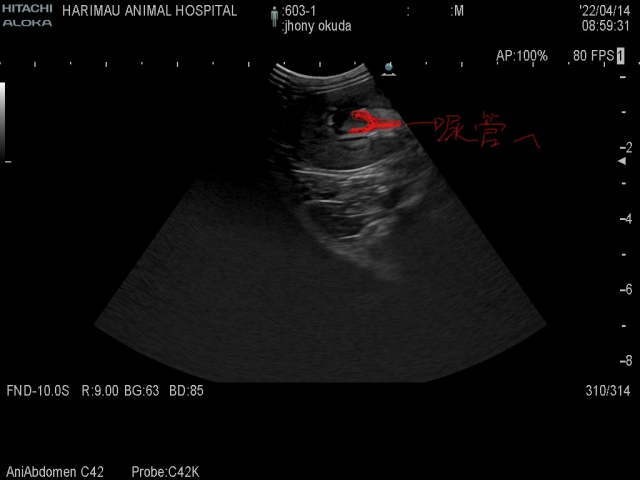

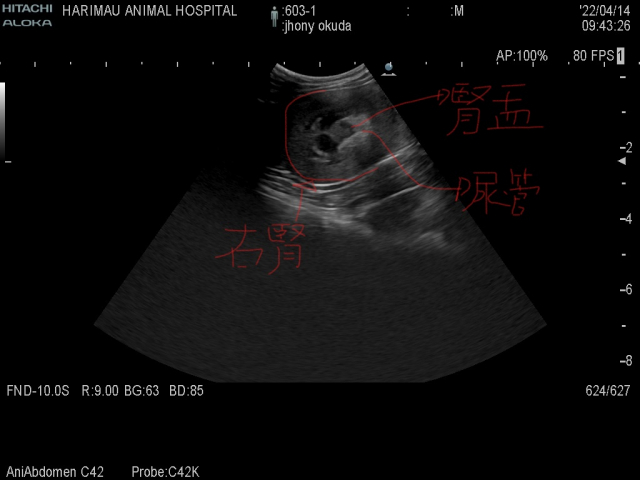

左の腎臓の断面です。

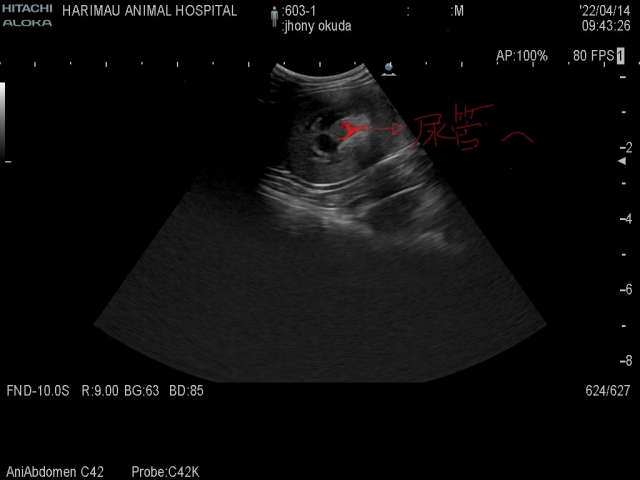

「Yの字」が横に寝たように見える部分があり、

- V字の部分が 腎盂

- Iの部分が 尿管 です。

下に示した、つまりが取れた後の画像と見比べていただくと、その差がよく分かります。

前回のブログでは「尿道閉塞」について書きました。膀胱に尿がたまっているのに出口が詰まって出せない──これは膀胱の“下流”で起こるトラブルです。

今回ご紹介するのはそれとは逆に、膀胱の“上流”で起こる問題、「尿管閉塞」です。

腎臓から膀胱へ尿を送る細い管がふさがれてしまい、膀胱に尿が届かなくなる状態です。

見た目にはどちらも「おしっこが出ない」と同じように見えますが、原因も治療法も大きく異なります。

症状の始まり

「4日間ごはんを食べていない」「2日間おしっこをしていない」という主訴で、一匹の雌猫が来院しました。

トイレに入ろうとせず、頻尿の様子もありません。

身体検査では膀胱に尿がたまっていましたが、強く張りつめているわけではなく、むしろ普通の弾力。

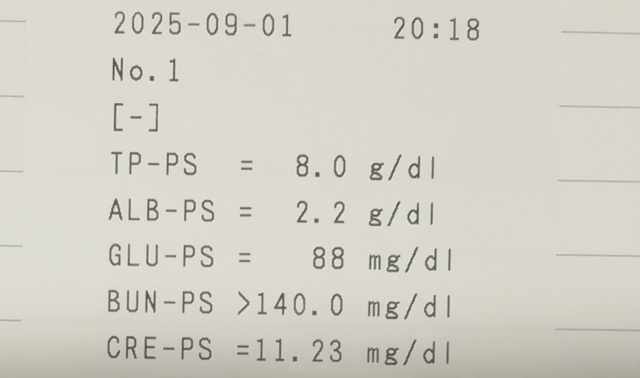

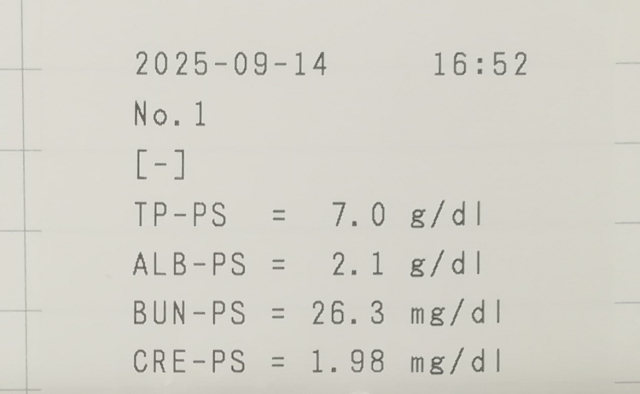

血液検査ではBUNは140以上、クレアチニンは11.23と、腎臓の機能は著しく悪化していました。

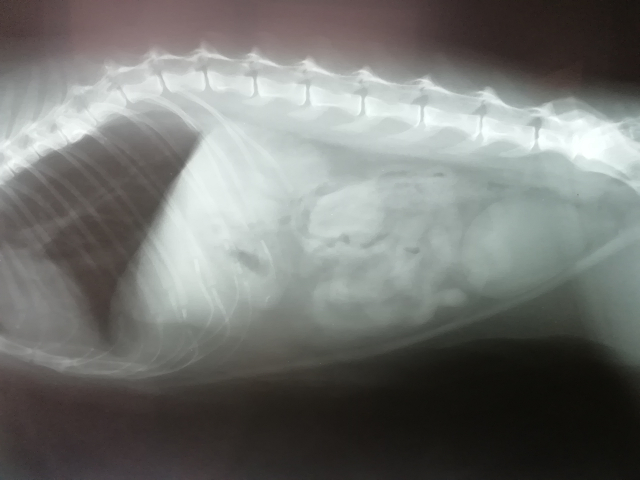

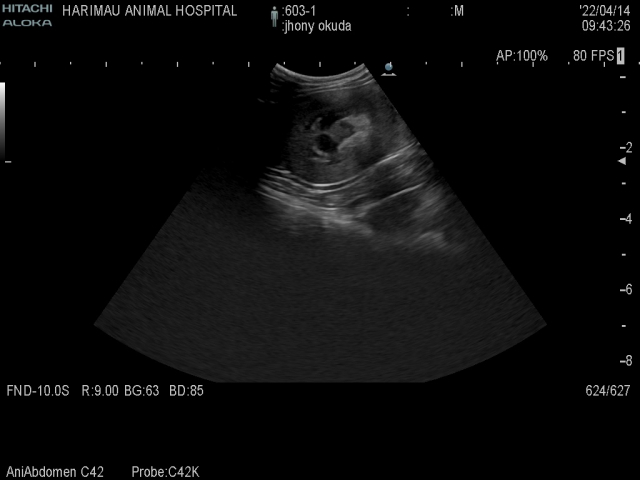

超音波検査では左の腎盂と尿管が大きく拡張しており、尿管閉塞が強く疑われました。(最初の画像です)

右腎の状態

一方の右腎臓は、形態的には特に異常が見られず、一見「正常そう」に見えました。

しかし腎臓は、見た目がしっかりしていても機能を失っていることがあります。

慢性のダメージを受けても萎縮が目立たないことがあり、その段階でも糸球体の働きがほとんど残っていない場合があるのです。

この猫もまさにそのパターンで、右腎は外見上は保たれていても、血液検査の数値からすると実際には働いていない状態だったと考えられました。

治療の選択

膀胱穿刺で採尿した尿の比重は1.010と低く、腎不全の進行が裏付けられました。

この時点で救命の可能性があるとすれば外科的治療しかなく、二次病院に紹介しました。

二次病院では「尿管ステント」が提示されました。

尿管にチューブを通して尿の流れを確保する方法で、閉塞を解決するための手段です。

ただし手術には思わぬ事故のリスクがあり、成功しても再発の可能性があることが説明されました。

飼い主さんは悩んだ末、手術は選択せず、自宅で静かに看取る決断をされました。

思わぬ回復

ところが翌日、状況は一変しました。

急に排尿が見られるようになり、それに伴って少しずつ食欲も戻ってきたのです。

日に日にごはんを食べる量は増え、むしろ今度は腎機能の低下による多尿の症状が目立つようになってきました。

再度のエコー検査では、あれほど拡張していた左腎盂と尿管が、すっかり元通りに戻っていました。

腎臓の数値も改善していました。

まとめ

閉塞の原因は結局わかりませんでした。

結石や血の塊、あるいは粘液の栓のようなものが一時的に詰まり、自然に流れたのかもしれません。

いずれにせよ、尿管閉塞は「治療か看取りか」という厳しい選択が迫られることも多い病気です。

けれど実際の現場では、思いがけない経過をたどることもあります。

今回の症例は、そうした予測できない部分と、生命力の不思議さを改めて感じさせてくれるものでした。