うちは朝の早い時間にも診察を受け付けています。

ただしその時間は私ひとりですので、重症例には十分な対応が難しい場合もあります。

そんな朝に、「猫が水を吐いて倒れました。すごく苦しそうなんです」というお電話がありました。

「私ひとりでの対応になりますが、それでもよろしければ」とお伝えすると、

「とにかく診てもらえたら」とおっしゃったので、受け入れることにしました。

呼吸していない。でも心臓は動いている キャリーに入れられてやってきた猫ちゃんは、すでに意識がなく、呼吸も止まっていました。

口や鼻のまわりには泡のような液体がついており、体の右側の毛もびしょびしょに濡れています。

もう厳しいかもしれない、と思いながらも聴診器を当ててみると、心臓の音はまだしっかり聞こえました。

ただし、かなり強い雑音も混じっています。「やっぱり心筋症だな」と思いました。

気管チューブを入れて人工呼吸をするのが理想ですが、一人ではすぐには難しい。

とにかく酸素を早く届けたかったので、酸素ホースを口に当ててみました。

表現はよくないですが、ぐっと差し込むような形です。

すると、数十秒後に自発呼吸が戻り、しばらくして自力で伏せる姿勢が取れるようになりました。

そこからはフェイスマスクでの酸素供給に切り替え、利尿剤の注射を行いました。

吐いたのは胃液や腸液ではなく「肺に溜まった水分」 飼い主さまには、こう説明しました。

「おそらく心臓の病気が関係しています。

吐いたのは胃の内容物ではなく、肺に溜まった水分かもしれません。

嘔吐ではなく、

“喀出(かくしゅつ)

”といって、肺に水がたまることで起こる症状です」

「えっ、さっきまで普通だったのに」と、飼い主さまは信じられない様子でした。

でも、動物は本能的に不調を隠そうとします。

猫も例外ではなく、どうしても発見が遅れがちになります。

特に心臓病は、外からの変化がとても分かりにくい病気です。

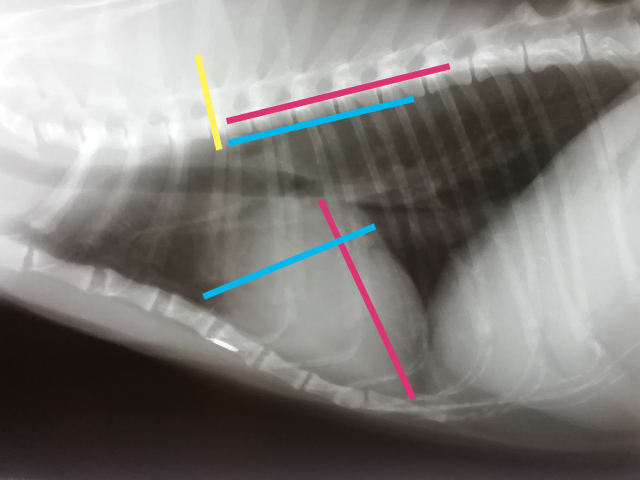

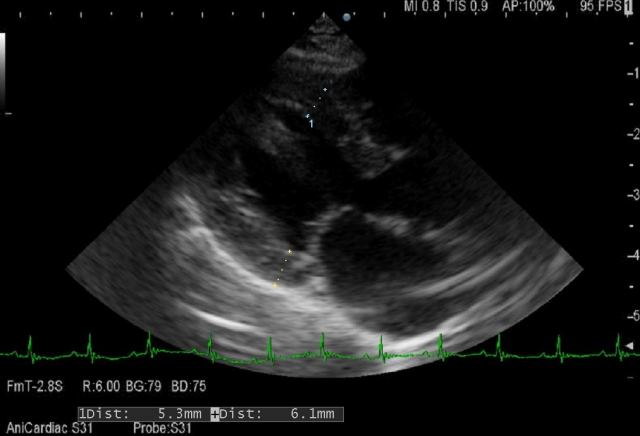

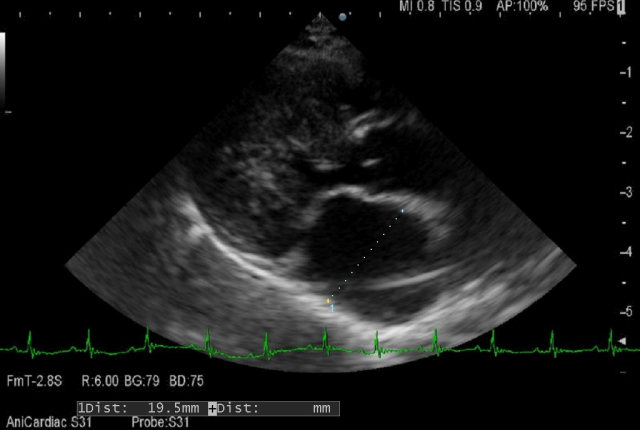

心臓から肺へ「血液の渋滞」が起きていた その後、簡易的に心臓のエコー検査を実施しました。

一人で行ったものなので十分な画質とはいえませんが、ある程度の情報は得られました。

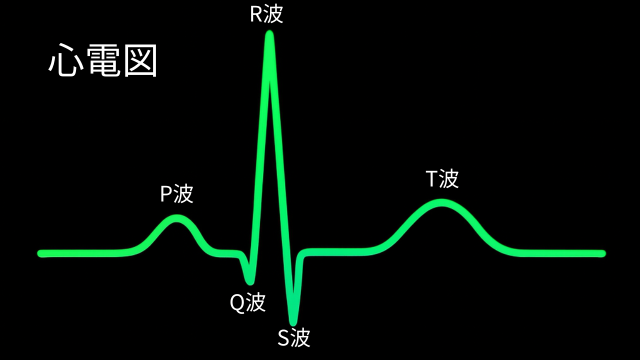

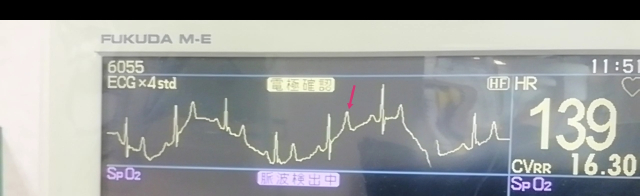

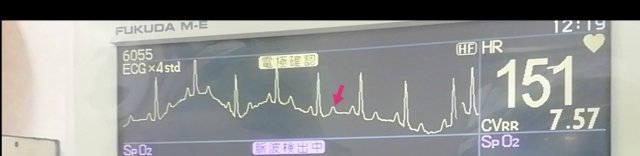

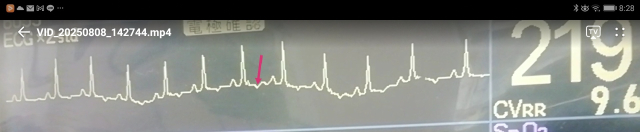

前出の動画ですが心臓の左心室から血液が大動脈へ流れる

“左室流出路

”という部分に、「モザイク血流」と呼ばれる乱れた血流が見られました。

これは通路が狭くなっており、血液の流れに抵抗があることを示しています。

また、左心房には血栓のような影も見えました。

このように心臓から血液がスムーズに流れないと、「血液の渋滞」が起こります。

その結果、心臓のすぐ後ろにある肺に水分がにじみ出てしまい、まるで溺れたような状態になってしまうのです。

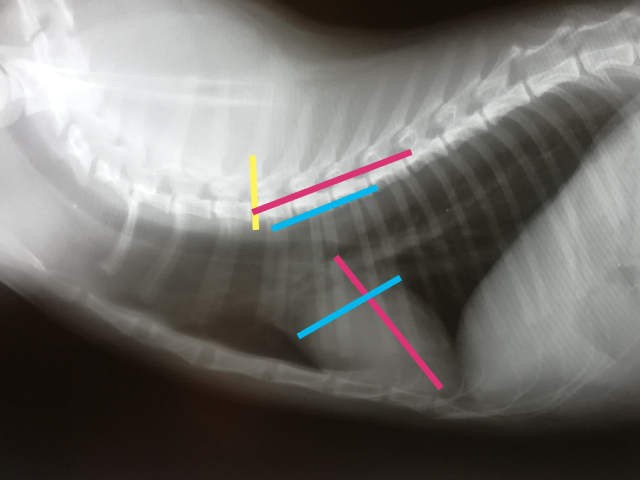

肺エコーでも「

Bライン」と呼ばれる所見が確認され、これは肺水腫のサインのひとつとされています。

利尿剤で肺の水を抜きたい。でも体がもたない 治療の第一歩は、肺に溜まった水を尿として体の外へ出すことです。

そのために利尿剤を使います。

ただし、前提として全身の血液循環がある程度保たれていなければ、薬は腎臓まで届きません。

尿も作れませんし、水分も排出されません。

この子の体温は

35℃とかなり低下しており、全身の循環がかなり悪い状態でした。

利尿剤を投与しても

60分経っても尿は出ず、膀胱も空っぽ。

もう一度投与しても、反応はありませんでした。

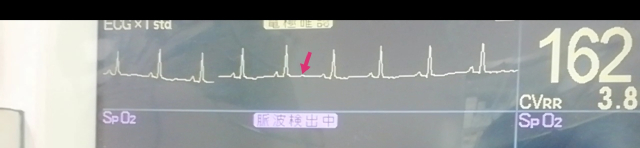

最終的に、循環を助ける薬を最低用量で持続投与しました。

(この薬は、左室流出路に狭窄のある猫では悪化することもあるため、最初からは使いにくい薬です)

案の定、呼吸がさらに苦しそうになったため、投与速度を落としながら様子を見ました。

飼い主さまに状況をお伝えしていた最中に、呼吸が止まり、残念ながらそのまま旅立ってしまいました。

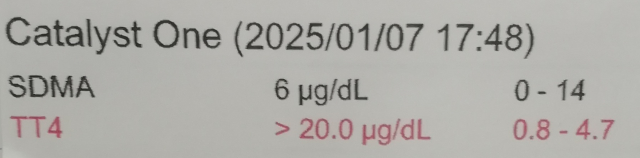

心臓病は「突然」のように見えることもあります 腎臓病や糖尿病、甲状腺の病気などは、

などのわかりやすいサインが出ることが多いのですが、心臓病はそうではありません。

- 呼吸が少し速い?

-

- 横になるのを嫌がる?

-

- 抱っこすると嫌がる?

-

といったサインがある場合もありますが、それが見える頃には病気がかなり進んでいることも。

また今回のように、

本当に突然、発症するケースもあります。 じゃあどうすればいいの? やはり

定期的な健康診断がいちばんの予防になります。

- 聴診で心雑音がないかをチェック

-

- 心エコー検査で構造や血流の異常を確認

-

- 血液検査で心臓マーカーを調べる(最近はこれも可能になってきました)

-

年齢や品種によっては、心筋症のリスクが高い猫もいます。

「なんとなく元気だけど

……」というときこそ、早めに診ておくのがおすすめです。

心臓の病気は、本当に「見た目ではわからない」ことが多いです。

でも、早く見つけられれば対処できることもあります。

「ちょっと気になるな」「定期検査しておいた方がいいかな」と思ったら、

お気軽にご相談くださいね。