先週の続き

先週のブログでは、糖尿病の治療が難しい時、その背景に末端肥大症があるかもしれないとのお話をしました。

その最後に「初診時に心不全様の症状が見られました」と書き、次回はそのお話をしますねとお伝えしました。

ただ正確には、心エコー検査で心筋症様の変化が確認されただけで、実際に心不全を起こしていたわけではありません。

今回は、この心筋症と末端肥大症との関係についてです。

初診時に行ったpro-BNP検査

体調の悪い猫ちゃんが初診で来院した際、私は最近、取り掛かりの検査に簡易pro-BNP検査を加えるようにしています。

- pro-BNP検査とは:心臓に負担やダメージがあるかを簡単に確認できる血液検査

- 使い方:ダメージがある場合、点滴などの治療で心臓に負担をかけないよう判断する目安になる

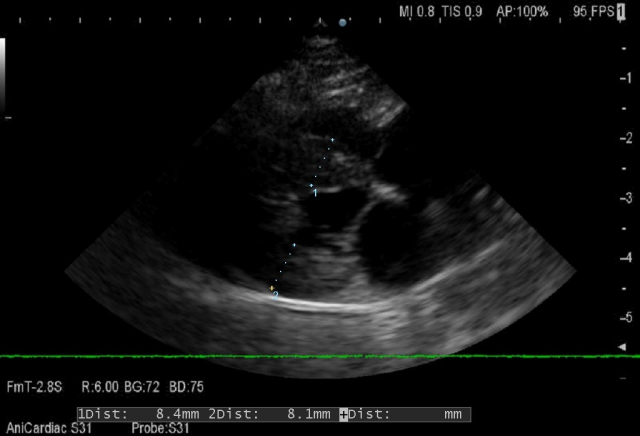

心エコーで確認された心筋症様の変化

そこで心臓にエコーをあてて確認をしました。冒頭のエコー動画になります。

ただし、この検査は緊急の簡易エコーで、一断面しか見ておらず、心電図とも同期させていません。

下はその動画のある瞬間の静止画です。

心臓の右・左を隔てる壁の厚さが8.4mm、左側の壁が8.1mmと分厚く、肥大型心筋症を思わせる見え方でした。

基準値は5.5mm程度までとされています。

しかし、糖尿病によるひどい脱水があったこともあり、これは一時的な変化である可能性が高いと考えました。

脱水による心臓壁の見え方

脱水があると心臓に戻る血液量が少なくなり、心臓自体が縮むため、壁が厚く見えます。

脱水が改善され血液量が正常に戻れば、心臓のサイズも元に戻り、壁の厚さも正常に近くなります。

ただ本当に心筋症があるかもしれないので、点滴は心臓に負担をかけないよう慎重に実施しました。

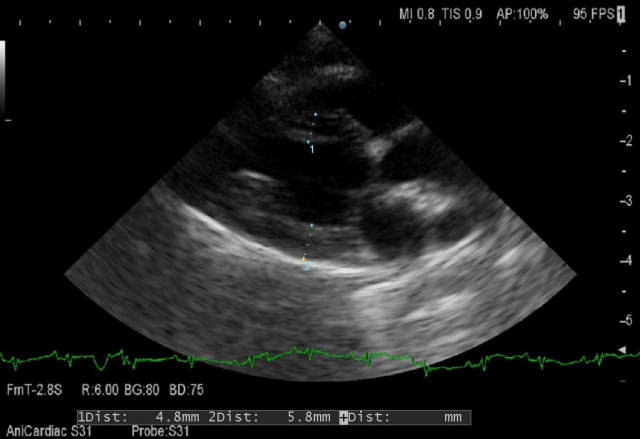

脱水改善後のエコー所見

糖尿病の治療が進み、後日脱水が改善された時のエコー動画です。

下はこの動画のある瞬間の静止画です。

- 壁の厚さ(心室中隔):4.8mm

- 左側の壁:5.8mm

左側の壁はやや厚めでグレーゾーンでしたが、6mmを超えなければ心筋症とは判断せず、この時点では「もとに戻ってよかった」と単純に考えていました。

末端肥大症が関与している可能性

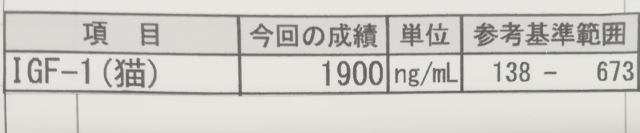

その後、先週のブログでお話したように、IGF-1測定から末端肥大症の疑いも出てきました。

そうなると、グレーゾーンである5.8mmの意味合いも変わってきます。

末端肥大症では、成長ホルモンの過剰分泌が心筋にも影響を与え、心筋が厚くなることがあります。

今回の猫ちゃんの心筋肥大も、糖尿病による脱水の影響だけでなく、末端肥大症が関わっていた可能性があります。

そのため、今後は糖尿病の管理と並行して、定期的に心臓の評価を続けることが重要となりました。