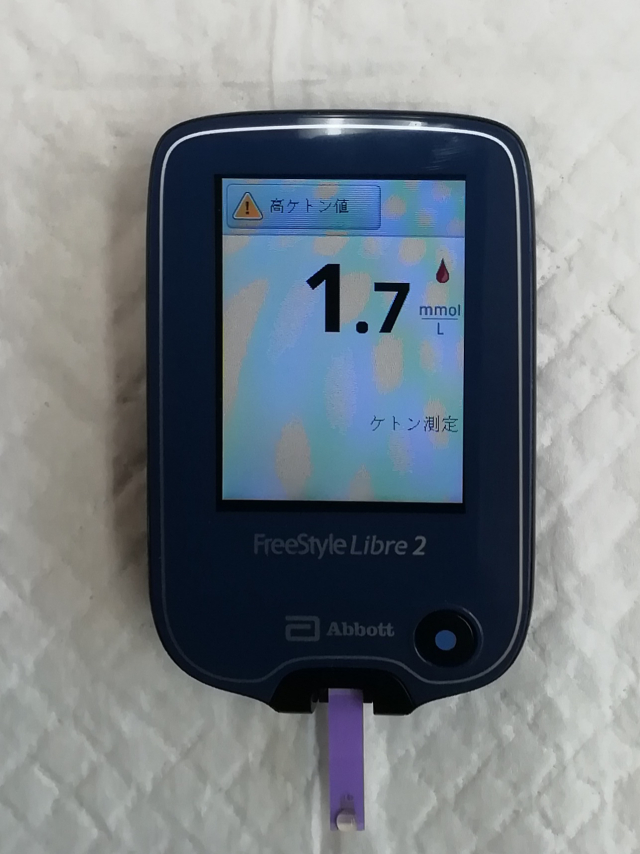

※リブレによるケトン体測定

〜βヒドロキシ酪酸って聞いたことありますか?〜

糖尿病の治療中、私たち獣医師は「血液中のケトン濃度」に注目することがあります。

というのも、ケトン体の量はその猫ちゃんの糖尿病の深刻さや、治療の進み具合を見極める重要なヒントになるからです。

ケトン体ってなに?

糖尿病になると、体の中のインスリンが不足してしまいます。

インスリンがないと、体は糖分をうまく使うことができません。

そこで体は「じゃあ脂肪を分解して、代わりのエネルギーを作ろう」と動き出します。

そのときに作られるのが「ケトン体」です。

ケトン体は、インスリンがなくてもエネルギー源として使えるため、

一見すると「代わりのエネルギーができてよかった」と思うかもしれません。

でも実は、ケトン体が増えすぎると、体にダメージを与えてしまうんです。

ケトン体は酸性の物質で、血液が酸性に傾いてしまう「アシドーシス(酸血症)」の原因になります。

この状態が続くと、脱水や嘔吐、意識の低下、さらには命の危険につながることもあります。

つまり――

ケトン体が多く出ている=糖尿病が進んでいて、体もダメージを受けている状態。

だから、治療の中でケトン体の量をチェックするのはとても大切なんですね。

ケトン体の測定方法:じつは種類がある

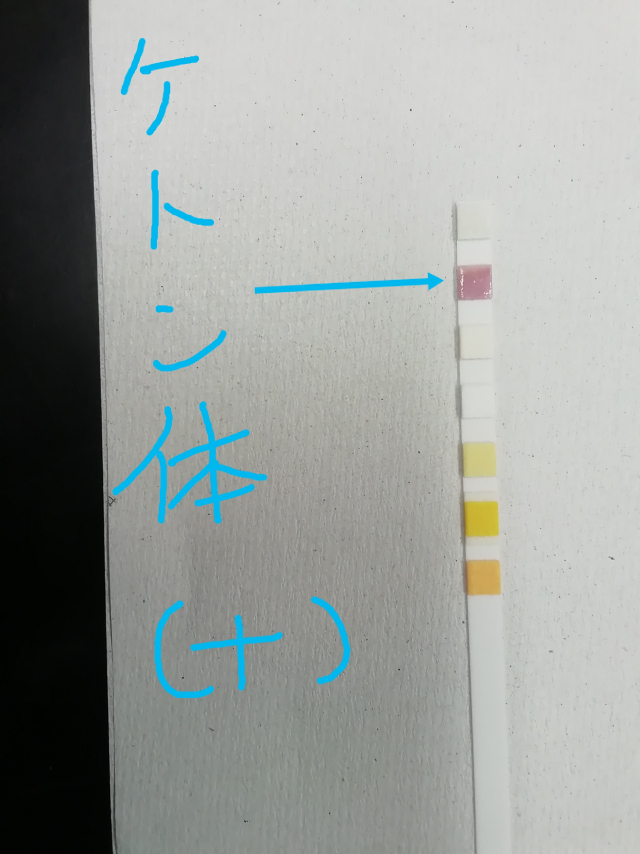

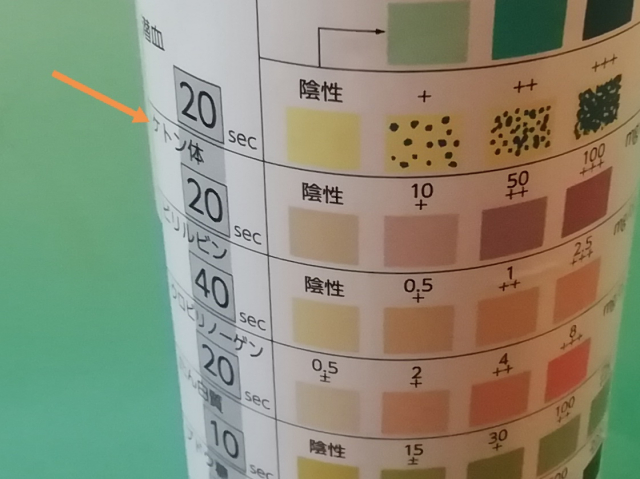

以前は、動物病院では尿試験紙を使ってケトン体の有無を調べていました。

血液や尿を試験紙に垂らすと、ケトン体がある場合には紫色に変わります。

その色とカラーチャート見て、「これは+かな」「+++かも」などと判定していたんです。

ただ、この方法にはちょっとした弱点があります。

- 人によって判定に差が出る(主観が入る)。

- 検出できるケトン体の種類が限られる。

実はケトン体にはいくつか種類があります。

この中で尿試験紙が反応するのは「アセト酢酸」というタイプのケトン体。

ところが、**糖尿病で特に問題になるのは「βヒドロキシ酪酸」**と呼ばれる別のタイプなんです。

糖尿病が一段階進んでくると、アセト酢酸はβヒドロキシ酪酸に変わってしまいます。

つまり、病態が進行しているのに、試験紙では「出てない」と誤判定するリスクもあるんですね。

リブレによるケトン体測定

ここで活躍してくれるのが、**持続型血糖測定センサー「リブレ」**です。

リブレにはケトン体の測定機能もついていて、

βヒドロキシ酪酸が直接測定できます。

これにより、これまで曖昧だった部分も数値として見えるようになり、

より細やかな治療判断ができるようになりました。

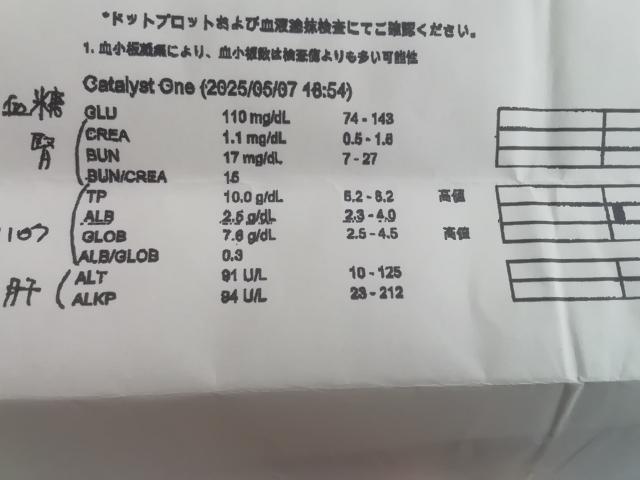

βヒドロキシ酪酸で見る糖尿病のステージ

ある研究によると、βヒドロキシ酪酸の値と病態の進行度は以下のように考えられています。

| 状態 | βヒドロキシ酪酸(mmol/L) |

| 軽度(食欲・元気あり) | ~0.9 |

| 中等度(ケトーシス) | 1.0~2.3 |

| 重度(ケトアシドーシス) | 2.4以上 |

これによって、たとえばこんなふうな判断もできるようになります。

- 血糖値もケトン体も高い場合 → インスリン不足が深刻。インスリンの増量を検討。

- 血糖値は高いがケトン体は下がってきた場合 → インスリンが効き始めてきた証拠。

もちろん、尿試験紙でも目安にはなりますが、数値でしっかり見えるのはやっぱり安心です。

糖尿病の猫ちゃんのケアは、毎日の観察と記録がとても大切です。

体調の変化や、ちょっとした元気・食欲の波も、こうした数値と一緒に見ていくことで、

「今どの段階なのか」「治療が合っているのか」の判断材料になります。

もし、猫ちゃんの糖尿病治療やケトン体について不安があれば、いつでもご相談くださいね。