みなさまに心の安らぎをご提供できる「かかりつけ動物病院」を目指しています。茨木市のハリマウ動物病院

大阪府茨木市中津町17-35(地図)

新しく迎えた猫ちゃんの「目ヤニ」相談、意外な原因とは

カテゴリ : 眼

新しく猫ちゃんを迎えた飼い主さまから、ときどきこんなご相談を受けます。

「家に来たときは綺麗な目だったのに、しばらくしてから目ヤニで目がくちゃくちゃになってきました」と。

これは、先住猫がいる・いないにかかわらず起こることがあります。

先住猫がいるケースでは、

「迎え入れた子はなんともないのに、先住猫のほうが目ヤニで…」

というパターンも少なくありません。

中には

「猫風邪をうつされたんでしょうか。ワクチンは接種しているんですけどね」

と心配される飼い主さまも。

実は「新しくうつされた」わけではないことが多い

確かに、猫風邪(猫の上部呼吸器感染症)による症状であることは多いです。

ですが、新たに菌やウイルスをうつされたのではなく、もともと体内にいた病原体が悪さを始めたケースがよくあります。

関与が疑われる代表的な病原体は、

・猫ヘルペスウイルス

・クラミジア(猫クラミジア感染症)

猫ヘルペスとクラミジアの特徴

猫ヘルペスウイルスは三叉神経(目にもつながる神経)に潜伏し、ストレスをきっかけに再び活動を始めます。

クラミジアは眼の結膜細胞の中に潜み、同じくストレスで症状を再発させます。

これらは、猫がたくさんいる場所で「うつし・うつされ」を繰り返し、一度感染すると生涯キャリアになることも珍しくありません。

ストレスが発症の引き金に

ストレスは猫ちゃんの抵抗力を落とします。

・新しい環境への引っ越し

・先住猫にとっての「新入り猫の登場」

これらは、猫にとってとても大きなストレスです。

その結果、潜伏していた病原体が活性化し、症状が現れます。

つまり「病原体をうつされた」というよりも、ストレスで潜在菌が悪さを始めたと考えるのが自然です。

「ワクチンを打っていても症状が出る」理由

猫風邪ワクチンは、血液中のIgG抗体(全身を守る抗体)を増やし、重症化を防ぎます。

ただし、目や鼻・喉などの粘膜で最初に病原体と戦うIgA抗体はあまり増えません。

そのため、ワクチンを接種していても目や鼻に軽い症状が出ることはあります。

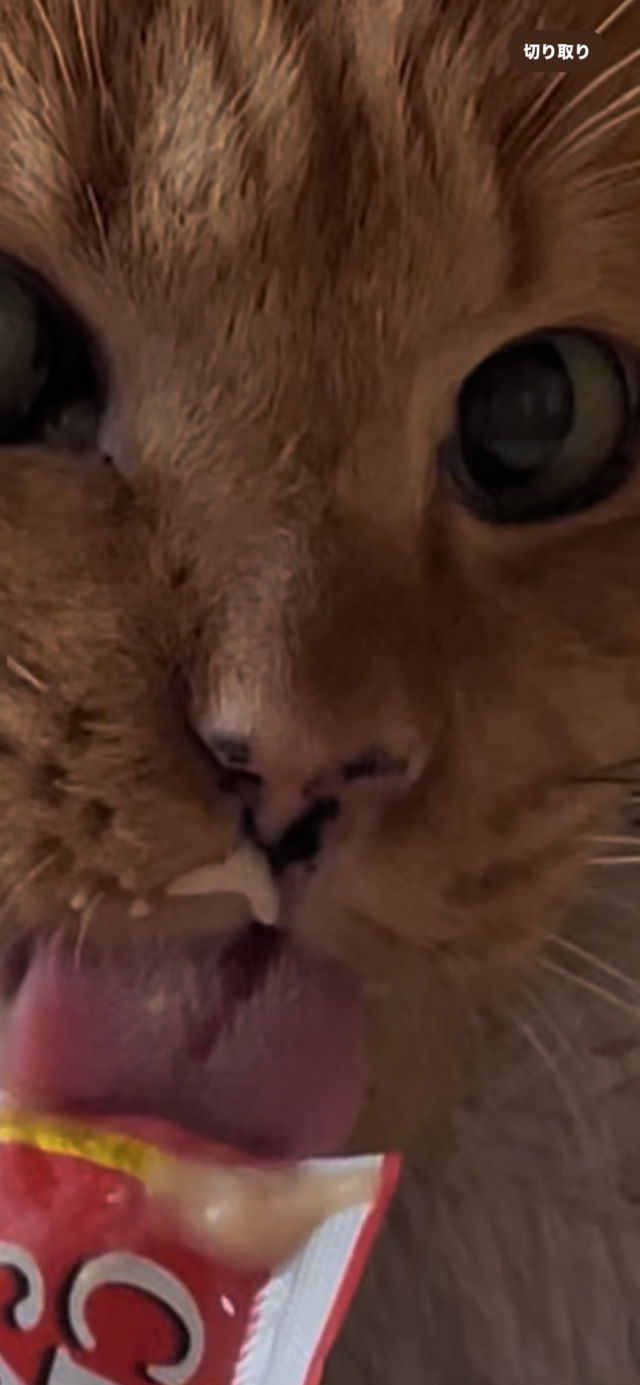

実例:7か月のペルシャ猫ちゃん

冒頭の動画の猫ちゃんは、生後7か月のペルシャ。

お家に来て3日目のことでした。

来たときは大きくてきれいな目だったのに、

数日で黄色い目ヤニが大量に出て目がくちゃくちゃに…。

経過から考えると、引っ越しのストレスが引き金になり、もともと持っていた病原体が動き出したと推測されます。

ここまで目ヤニが多いと、ヘルペスよりもクラミジアの関与を強く疑います。

そこで今回は、クラミジアにも効果のある目薬を使用してもらうことにしました。

まとめ

・猫風邪のような症状が出ても、必ずしも「新しくうつされた」わけではない

・ストレスが引き金になって潜伏していた病原体が再発することが多い

・ワクチンは重症化を防ぐが、粘膜のIgA抗体はあまり増やせないため、軽い症状は出ることがある

・目ヤニが多い場合はクラミジアの可能性も考える

猫ちゃんの目の症状は、早めに動物病院でご相談くださいね。

2025-08-13 06:00:00

猫エイズと舌潰瘍──食べられないけど、生きようとしている子の話

カテゴリ : 消化器

ある日、「舌の潰瘍のため痛くて、ごはんが食べられない」とのご相談がありました。

この猫ちゃんは保護猫さんで、FIV(猫エイズ)陽性。警戒心がとても強く、飼い主さんも触れることができません。

普段はケージ内で過ごしており、病院に連れてくるのが非常に難しいとのことで、あらかじめ送っていただいた写真と問診内容だけで診察を行いました。

舌の中央に大きな潰瘍

送っていただいた画像には、チュールを何とか舐めている姿が写っていました。

舌の中央にぽっかりと大きな潰瘍ができており、「これは相当痛いはずだ」と思わされました。

私たちも小さな口内炎だけで食事がつらくなるのに、これが舌の真ん中に、しかもこの大きさで……。

猫エイズがもたらす炎症の悪循環

FIV(猫エイズ)は、免疫のバランスを崩してしまうウイルスです。

その結果、細菌に対する防御力が弱まり、同時に「炎症が暴走」してしまうことがあります。

歯肉炎や口内炎、舌潰瘍が慢性化してしまい、「治らない」「痛い」「食べられない」という悪循環に陥ることがあります。

治療の目的は「痛みを和らげること」

歯肉炎や口内炎であれば抜歯が治療法になることもありますが、舌の潰瘍にはあてはまりません。

そこで治療の目的は、「潰瘍を治すこと」ではなく、「痛みを和らげ、少しでもごはんが食べられるようにすること」になります。

最初の処方:ステロイド(プレドニゾロン)

まずは、炎症を抑える目的で**ステロイド(プレドニゾロン)**の内服薬を処方しました。

これによって炎症にともなう腫れや痛みがやわらぎ、チュールを中心に“なんとか”食べてくれる日が増えてきました。

再び食べなくなった猫ちゃんに:ブプレノルフィンの処方

しかし、4か月ほどすると「また食べなくなってきた」とのご連絡が。

そこで、次に処方したのがブプレノルフィンという鎮痛薬です。

痛みの「感じ方」自体を鈍らせるタイプの薬で、脳への痛みの伝達を弱める効果があります。

本来は注射薬ですが、お口の中に行きわたるようにして投与してもらいました。

この方法でも、チュールを中心に“なんとか”食べられるようになりました。

効いたり効かなかったり・・・・・・薬の「波」

ただ、このブプレノルフィンも数か月で効果が薄れてきたようです。

飼い主さんによれば、

- 「今日はプレドが効いてる気がする」

- 「この日はブプレがよく効いたかも」

- 「どっちも効いてない日もある」

これは、日によって炎症の程度や痛みの質が違うため、プレドが効く日、ブプレが効く日があったのかもしれません。

また、ブプレノルフィンには**耐性(効かなくなる時期がくる)**という性質もあるため、波のような効き方になるのも不思議ではありません。

他の選択しと、今後の方針

皮膚に貼るタイプの鎮痛薬(麻薬性)もありますが、触れない性格の猫ちゃんでは使用が難しく、ご家庭での管理にも限界があります。

そのため、**「その時々で効いている方の薬を使う」**という柔軟な対応を、飼い主さんと相談しながら続けています。

「ぱくぱく」は食べられなくても、「なんとか」でもごはんが食べられる日を作ってあげることが何より大切だと思っています。

プレドニゾロンとブプレノルフィンの違い(まとめ)

| 薬剤名 | 主な作用 | 効果が期待できる場面 | 備考 |

| プレドニゾロン | 抗炎症作用(腫れや赤み、熱感、痛みの軽減) | 炎症による痛みや腫れが強いとき | 免疫抑制作用あり。長期使用には注意 |

| ブプレノルフィン | 鎮痛作用(痛みの神経伝達をブロック) | 炎症の有無にかかわらず「痛み」が主な症状のとき | 耐性がつく場合あり |

2025-08-06 08:00:00

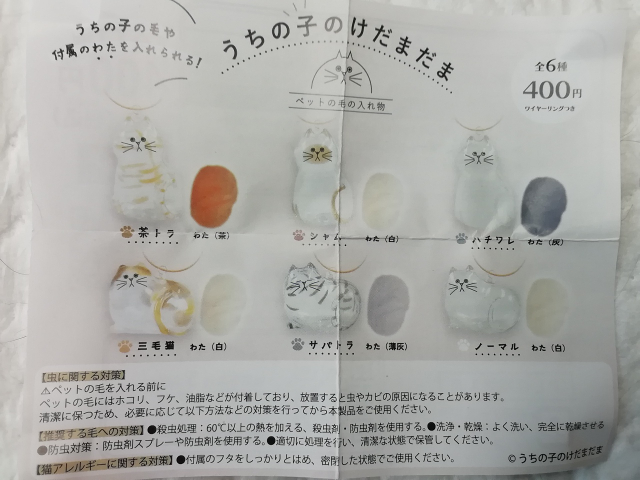

「うちの子のけだまだま」シャムタイプで作ってみました【黒猫ジャック】

カテゴリ : その他

先日、神戸に住む妻の友人から、なんとも愛らしいガチャポンの景品をいただきました。

その名も「うちの子のけだまだま」。

手のひらサイズのキーホルダーの中に、自分の飼い猫の毛を詰めて完成させるという手作りキットです。

実はこれ、数か月前に登場して話題になり、現在は品薄でメルカリなどでも取引されているのだとか。

6種類のデザインがあり、今回いただいたのは「シャムタイプ」。顔にポイント模様が入っていて、少しとぼけた顔つきがなんともかわいい。

さっそく我が家の黒猫ジャックの毛を集めて、作ってみることにしました。

黒猫の毛、意外と「白っぽい」

毎日仕事終わりに軽くブラッシングして、毛をコツコツ集めること4日間。

黒猫の毛って、意外と白っぽく見えるんですね。(画像では少しわかりにくいですが)

よく見ると1本1本は真っ黒じゃないのに、猫の体全体で見ると黒く見える。不思議ですよね。

キット本体のお尻側から、そっと毛を詰めていって……完成!

黒猫というより、グレー猫?

完成したけだまだまを見てみると、黒猫というより、なんだかロシアンブルー?みたいな仕上がりになりました。

毛って、集めてみると意外と色が変わるもんですね。

でも、これはこれでかなりいい感じなんですよ。

世界にひとつ、自分の猫の毛で作ったキーホルダー。

なんだかんだでけっこう愛着が湧いてきて、バッグにつけるか玄関に飾るか、ちょっと迷ってます。

おわりに

飼い猫の毛を集めるだけというシンプルなアイテムなのに、想像以上にグッとくるものがありました。

気になる方は、見かけたらぜひゲットしてみてくださいね。

2025-07-30 05:00:00

【お知らせ】猫の健康相談窓口「みるペット」リニューアル再開のお知らせ

カテゴリ : その他

【お知らせ】猫の健康相談窓口「みるペット」リニューアル再開のお知らせ

〜2026年6月末まで相談料無料(※システム利用料のみ)〜

これまで犬と猫を対象としていたオンライン相談サービス「みるペット」を、

このたび猫の健康相談に特化した窓口としてリニューアル再開いたしました。

現在、2026年6月末までの期間限定で相談料は無料でご利用いただけます。

※ご利用にはみるペットシステム利用料(税込み330円)のみご負担をお願いいたします。

■ どなたでもご利用いただけます

■ ご予約方法

ホームページのトップにある**「みるペット」バナー**から専用サイトにアクセスし、完全予約制でご利用いただけます。

スマートフォンやパソコンから簡単にご予約・ご相談が可能です。

■ 大切なご案内

※オンライン相談は診断や処方を行う場ではなく、ご相談やお話を伺うためのサービスです。受診の判断は飼い主さまのご判断によるものとなります。

猫の健康に関する「ちょっとした相談」や「日頃のケアの確認」など、

いつでもお気軽にご利用ください。

〜2026年6月末まで相談料無料(※システム利用料のみ)〜

これまで犬と猫を対象としていたオンライン相談サービス「みるペット」を、

このたび猫の健康相談に特化した窓口としてリニューアル再開いたしました。

現在、2026年6月末までの期間限定で相談料は無料でご利用いただけます。

※ご利用にはみるペットシステム利用料(税込み330円)のみご負担をお願いいたします。

■ どなたでもご利用いただけます

- 猫の健康について気になることがある方

- 通院中の方も、はじめての方も

■ ご予約方法

ホームページのトップにある**「みるペット」バナー**から専用サイトにアクセスし、完全予約制でご利用いただけます。

スマートフォンやパソコンから簡単にご予約・ご相談が可能です。

■ 大切なご案内

※オンライン相談は診断や処方を行う場ではなく、ご相談やお話を伺うためのサービスです。受診の判断は飼い主さまのご判断によるものとなります。

猫の健康に関する「ちょっとした相談」や「日頃のケアの確認」など、

いつでもお気軽にご利用ください。

2025-07-24 17:59:43

猫の糖尿病、ちゃんとコントロールできてるかな?

カテゴリ : 内分泌:ホルモンの異常や糖尿病

※fPL 猫ちゃん用膵炎検査キット

猫の糖尿病治療では、「ちゃんとコントロールできているかどうか」がとても大切です。

おうちでチェックできるポイントとしては、

・お水を飲み過ぎていないか

・体重が減ってきていないか

といった点があります。

※糖尿病がうまくコントロールできていないと、喉が渇いて水をたくさん飲むようになったり、体重が減ってきたりします。

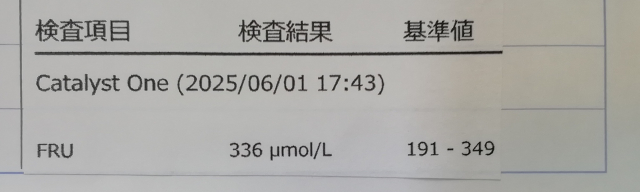

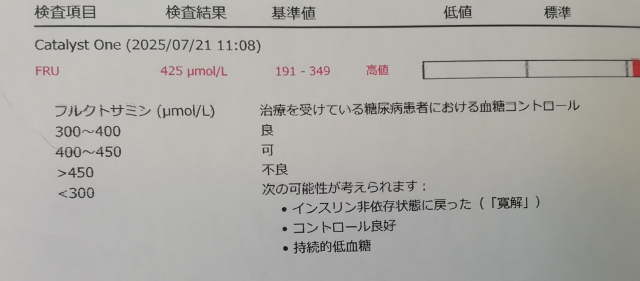

病院でのチェック:フルクトサミンってなに?

病院では、こうしたご家庭での観察に加えて「フルクトサミン」という血液検査の値を確認します。

この値は、「過去2~3週間の血糖値の平均的な状態」を反映してくれるものです。

たとえば、インスリンで治療している場合、

- フルクトサミンの値が高すぎる → 「インスリンが足りてないのかも」

- フルクトサミンの値が低すぎる → 「インスリンが効きすぎてるかも」

というふうに判断して、投与量を調整していきます。

実際のケース:体重減少と飲水量増加

最近、糖尿病の治療がうまくいっていた猫ちゃんの飼い主さんから、

「最近ちょっと痩せてきた気がするんです。お水もたくさん飲みます」

とのご相談がありました。

以前は**フルクトサミン336(良好)だったのですが、再検査で402(やや高め)**に上昇していました。

この時点で“可”ではあるものの、「体重が500g減少」「お水の量が増えている」という点を考慮し、インスリン量を1単位だけ増量しました。

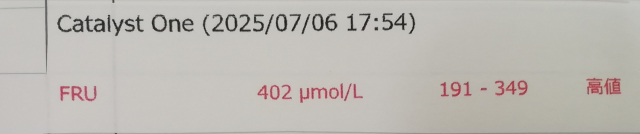

ところが、さらに悪化?

2週間後に再チェックすると、フルクトサミンは425まで上昇。

体重は下げ止まりましたが、水を飲む量は相変わらず多いとのこと。

このまま**450を超えると「コントロール不良」**と判断しなければなりません。

考えられる原因:インスリン抵抗性?

ここで、「インスリン抵抗性の糖尿病になっているのでは?」という疑いが出てきました。

飼い主さんのお話では「最近よく吐く」とのことだったので、**膵炎(すいえん)**のチェックを行いました。

糖尿病と膵炎は、膵臓に関わる病気同士。併発していることも少なくありません。

検査では、**ややグレーながら「膵炎の可能性あり」**という結果。

※ブログの冒頭の画像

膵炎と糖尿病、どう関係するの?

膵炎は痛みをともなう炎症で、体がストレスを感じると「ストレスホルモン」が分泌されます。

このホルモンは、インスリンの働きを邪魔してしまい、「インスリン抵抗性」の状態になります。

つまり、同じ量のインスリンでは効きにくくなってしまうのです。

また、膵臓で炎症が起きると、インスリンを作る細胞そのものが傷ついてしまうことがあります。

もともとわずかに分泌されていたインスリンが、さらに減ってしまった可能性も考えられます。

そのほかの原因も確認

今回は、

- 副腎の腫れ(ストレスホルモンが出すぎる病気)

- 歯石や毛玉などの慢性的ストレス

といったインスリン抵抗性の原因も確認しました。

副腎はエコーで問題なし。

歯石などの慢性ストレスも今後の観察対象です。

今回の対応

今回は、

- インスリンの投与量をさらに増量

- 膵炎の治療(制吐剤・制酸剤・痛み止め)

を組み合わせて、猫ちゃんの不快感とストレスを軽減しながら、様子を見ていくことになりました。

最後に:おうちでできるチェック、大切です

猫の糖尿病管理では、

**「お水の量」「体重の変化」**といったご家庭での観察がとても重要です。

「ちょっと気になるな」ということがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね。

2025-07-23 06:00:00

-

-

猫のフィラリア症ムービー(リンク先に動画があります)

https://www.nekomamo.com/parasite/filaria/movie/-

診療時間

予約診療

要予約。

まずはお電話下さい。

▼月・火・木・金

昼12:30~夕16:30

※当日の午前中までのお電話にて予約可能です。

▼水曜日

8:00~10:00

※前日までのお電話にて予約可能です。

| ▼月・火・木・金 | |

|---|---|

| 早朝 | 6:00~8:30 |

| 午前 | 9:30~12:30 |

| 予約診療※のみ 12:30~16:30 |

|

| 午後 | 16:30~19:30 |

| ※当日の午前中までのお電話にて予約可能 | |

| ▼水曜日 | |

| 予約診療※のみ 8:00~10:00 |

|

| ※前日までのお電話にて予約可能 | |

| ▼土曜日 | |

| 9:30~12:30 | |

| ▼日曜日・祝日 | |

| 午前 | 9:30~12:30 |

| 午後 | 16:30~19:30 |

要予約。

まずはお電話下さい。

▼月・火・木・金

昼12:30~夕16:30

※当日の午前中までのお電話にて予約可能です。

▼水曜日

8:00~10:00

※前日までのお電話にて予約可能です。